大麻草・ヘンプ・HEMP・Cannabisについて総合的に 調査研究し、情報発信するページ

ふぁーみんぐ通信10年11月号

厚生労働省の薬物政策評価

RIA(規制影響分析)の手法を使う前に知るべきことの巻〜

●はじめに

大麻草の産業利用に関しては、国の政策としては何一つ触れられていない。現状では大麻取締法による規制がベースにあるため、薬物政策の観点からの評価となる。大麻草の産業利用の実現のためには、まず既存の政策評価を知ることによって、現状分析が可能となり、今後の展開を考える上で有用な情報となると思われる。政策提言にあたっては、政策の利害関係者の強力なコミュニケーション手段である規制影響分析(RIA:Regulatory Impact Analysis)を利用することが一つの方法として考えられる。

●政策評価は、行政機関自らが行っている

政策評価制度は、(1)国民に対する説明責任の徹底、(2)国民本位で効率的で質の高い行政の実現、(3)国民的視点に立った成果重視の行政への転換のため、中央省庁等改革の大きな柱の一つとして、行政機関が行う政策の評価に関する法律(平成13年法律第86号)が制定され、平成13年1月から全政府的に導入されたものである。

評価制度は、「企画立案(Plan)」、「実施(Do)」、「評価(Check)」「行動(Action):予算要求や政策の変更」という政策マネジメント・サイクルの中に制度化されたものである。各省庁の自己評価であり、その評価の観点は次の3つである。

①必要性:政策の目的が国民や社会のニーズに合っているか?

②効率性:使われた費用に見合った効果が上がったか?

③効率性:期待された成果が上がったか?

身内に甘くならないように総務省行政評価局が各府省をチェックや学識経験者の知見も踏まえている。複数の府省にまたがる政策は、行政評価局が実施している。またこれらの政策への状況を取りまとめて、国会へ報告してインタ―ネット等を通じて公表することが義務付けられている。

総務省行政評価局 http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/hyouka/seisaku_n/seido.html

●薬物政策は、10省庁にまたがる政策である。

内閣府に設置された薬物乱用対策推進本部によって、第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月22日決定)、第三次薬物乱用防止五か年戦略フォローアップ(平成21年8月20日決定)が定められている。この中では、4つの戦略目標が次のように定められている。

目標1:青少年による薬物乱用の根絶及び薬物乱用を拒絶する規範意識の向上

目標2:薬物依存・中毒者の治療・社会復帰の支援及びその家族への支援の充実強化による再乱用防止の推進

目標3:薬物密売組織の壊滅及び末端乱用者に対する取締りの徹底

目標4:薬物密輸阻止に向けた水際対策の徹底、国際的な連携・協力の推進

例えば、大麻に深く関係している目標1の広報啓発活動の強化、目標3の末端乱用者に対する取締りの徹底、目標4の国際的な連携・協力の推進を一部抜粋すると次の通りである。

目標1の具体的な項目(4)広報啓発活動の強化

薬物乱用防止等について国民に更に深く理解を促すため、以下のような取組を行う。

・乱用薬物に関する相談窓口等の情報の提供等を含めた薬物乱用防止に関する広報啓発活動を一層推進する。(内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省)

・「薬物乱用防止のための指導指針に関する宣言」(国連薬物乱用防止根絶宣言)支援事業として行われる「「ダメ。ゼッタイ」普及運動」(6月20日〜7月19日)を始め、「不正大麻・けし撲滅運動」(5月〜6月)、「薬物乱用防止広報強化期間」(6月〜7月)、「青少年の非行問題に取り組む全国強調月間」(7月)、「社会を明るくする運動」(7月)、「麻薬・覚せい剤乱用防止運動」(10月〜11月)及び「全国青少年健全育成強調月間」(11月)等において、青少年及び青少年育成関係者に対し、薬物乱用の有害性・危険性や薬物乱用防止のための指導方法等についての広報啓発活動を一層積極的に展開する。

(内閣府、警察庁、法務省、文部科学省、厚生労働省)

・「薬物乱用防止広報車」、「薬物乱用防止キャラバンカー」やインターネットの有効的な活用により、薬物乱用の有害性・危険性についての正しい知識の普及を図る。(内閣府、警察庁、文部科学省、厚生労働省)

目標3の具体的な項目(4)末端乱用者に対する取締りの徹底

薬物乱用防止のためには、薬物密売組織に対する取締りとともに、その需要削減が重要な課題であることから、末端乱用者に対する取締りを徹底するとともに、相談活動、薬物乱用を拒絶する規範意識が確立された社会の形成を進めるための広報啓発活動等を推進する。

・末端乱用者に対する取締りを徹底する。(警察庁、厚生労働省)

・末端乱用者の薬物への依存を断たせるため、薬物事犯に係る相談活動の充実を図る。(警察庁、厚生労働省)

・薬物乱用を拒絶する規範意識が確立された社会の形成を進めるため、関係機関団体と協力して、薬物に関する正しい知識の普及に努めるなどの広報啓発活動を推進する。(内閣府、警察庁、財務省、厚生労働省)

・若年層への乱用拡大が見られる大麻事犯について、取締り方策の検討を行う。(警察庁、法務省、厚生労働省)

・末端乱用者の薬物乱用をほう助する大麻種子の不正輸入・販売者、注射器の不正販売者に対する取締り等を推進する。(警察庁、財務省、厚生労働省)

目標4の具体的な項目(4)国際的な連携・協力の推進

(グローバルな枠組みを通じた連携・協力の推進)

・「国連麻薬委員会」等国連の会議や、「世界保健機構(WHO)」、国際刑事警察機構(ICPO)」等国際機関の会議や、「国際協力麻薬対策情報担当官会議(ADLOMICO)」等の国際会議へ参加し、効果的な薬物対策に必要な国際的取組を推進するための施策に関する協議や知見の共有を図る。(警察庁、法務省、外務省、財務省、厚生労働省、海上保安庁)

(我が国への主要な仕出地域との連携・協力の推進)

・「アジア・太平洋地域麻薬取締機関長会議(HONLEA)」等の会議に出席し、効果的な薬物対策に必要な地域的取組を推進するための施策に関する協議や知見の共有を図る。

(警察庁、法務省、財務省、厚生労働省、海上保安庁)

・「アジア・太平洋薬物取締会議(ADEC)」の開催を通じ、取締責任者間の意見交換及び知見の共有を促進する。(警察庁)

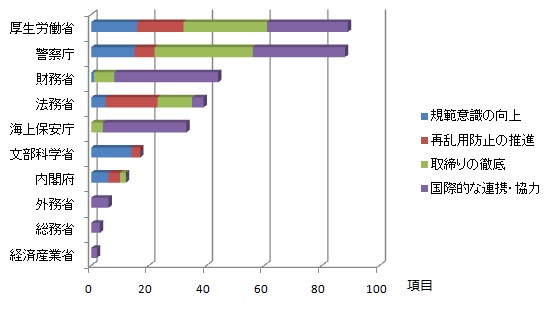

図表1 第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月)の4つの戦略の担当省庁

図表1は、第三次薬物乱用防止五か年戦略の4つの戦略の具体的な各項目で記載されている担当省庁数を累積したものである。結論から述べると、薬物政策は10省庁が担当する政策であり、厚生労働省89項目、警察庁88項目、財務省44項目、法務省39項目、海上保安庁33項目、文部科学省18項目、内閣府12項目、外務省6項目、総務省3項目、経済産業省2項目であった。大麻取締法を管轄する厚生労働省が最も多かったが、取締側の警察庁もほぼ同数で役割が大きいことがわかる。

目標2の再乱用防止の推進では、薬物乱用すると法的に拘束されるため、そこからの社会復帰や支援の分野は法務省の担当が多く重要な役割を担っていることがわかる。

目標3の取締りの徹底は、警察庁が34項目、厚生労働省が29項目あり、地方厚生局に所属し、薬物取締のエキスパートである麻薬取締官より人数が圧倒的に多い警察の方が役割の多いことがわかる。

目標4の国際的な連携・協力では、密輸・密売の水際対策を担う財務省の税関や海上保安庁の役割が大きいことがわかる。さらに文部科学省と内閣府を除いて、国連や国際会議などの連携で外務省、郵便物の関連で総務省、原料物質の輸出入において経済産業省と多くの省庁が担っていることがわかる。

複数省庁が担っているといえば聞こえはよいが、項目毎に縦割り行政による弊害も十分に含まれていることに注意しなければならない。

|

行政機関 |

主な部署 |

該当する施策 |

|

内閣府 |

薬物乱用対策推進本部 |

第三次薬物乱用防止五か年戦略の策定。広報啓発活動 |

|

警察庁 |

組織犯罪対策部 |

密輸・密売の取締、広報啓発活動 |

|

総務省 |

行政評価局 |

薬物政策の評価 |

|

法務省 |

矯正局、刑事局、検察庁 |

少年相談専門職員の育成、薬物依存・中毒者の社会復帰及び家族支援 |

|

外務省 |

総合外交政策局 |

国連や国際会議などの連携 |

|

財務省 |

関税局、各税関 |

水際の取締、大麻の種子輸入 |

|

文部科学省 |

スポーツ・青少年局学校健康教育課 |

広報啓発活動 |

|

厚生労働省 |

医薬食品局監視指導・麻薬対策課 |

広報啓発活動、取締全般、国際的な連携・協力全般 |

|

経済産業省 |

製造産業局化学兵器・麻薬原料規制対策室 |

原料物質の輸出入 |

|

海上保安庁 |

第三管区海上保安本部国際組織犯罪対策基地 |

水際の取締 |

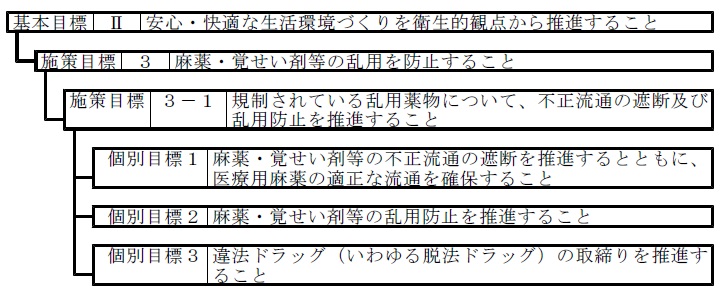

●厚生労働省の使命と基本目標と薬物政策の位置づけ

厚生労働省の使命

厚生労働省は、国民一人ひとりが、家庭、職場、地域等において、持てる力を発揮し、ともに支え合いながら、健やかに安心して生涯を送ることができるよう、社会保障政策・労働政策を通じて、将来にわたる国民生活の質の向上と社会経済の発展に寄与することをその使命とする。

基 本 目 標

Ⅰ安心・信頼してかかれる医療の確保と国民の健康づくりを推進すること

Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること

施策目標3 麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること

規制されている乱用薬物について、不正流通の遮断及び乱用防止を推進すること

Ⅲ 労働者が安心して快適に働くことができる環境を整備すること

Ⅳ経済・社会の変化に伴い多様な働き方が求められる労働市場において労働者の職業の安定を図ること

Ⅵ男女がともに能力を発揮し、安心して子どもを産み育てることなどを可能にする社会づくりを推進すること

Ⅶ利用者の視点に立った質の高い福祉サービスの提供等を図ること

Ⅷ障害のある人も障害のない人も地域でともに生活し、活動する社会づくりを推進すること

Ⅸ高齢者ができる限り自立し、生きがいを持ち、安心して暮らせる社会づくりを推進すること

Ⅹ 国際化時代にふさわしい厚生労働行政を推進すること

ⅩⅠ 国民生活の向上に関わる科学技術の振興を図ること

ⅩⅡ 国民生活の利便性の向上に関わるIT化を推進すること

12の基本目標のうち、薬物政策の評価が登場するのは、「Ⅱ 安心・快適な生活環境づくりを衛生的観点から推進すること」の「麻薬・覚せい剤等の乱用を防止すること」となっている。

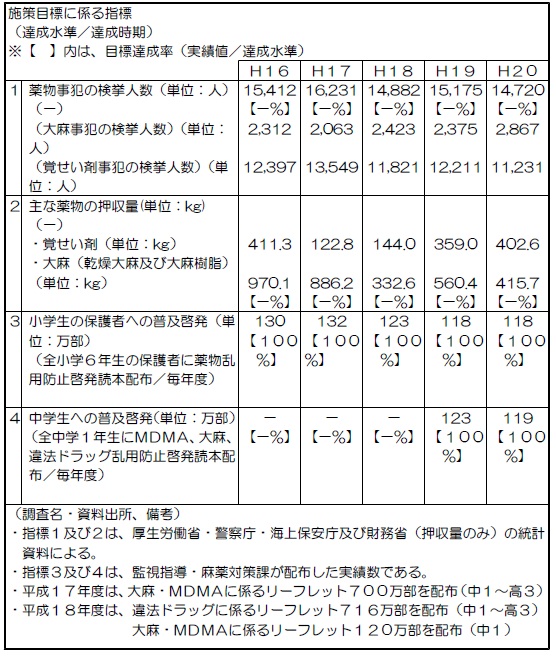

●平成21年度の政策評価より

厚生労働省の政策評価書である平成21年度の実績評価要旨p33-35に実際の評価内容が書かれている。その一部である指標は下記の通りである。

評価結果により、予算の新規要求・拡充要求、定員要求を検討に「○」があり、広報啓発活動の一層の充実と外国人犯罪組織やインターネットなどの密売対策のために麻薬取締官の増員が必要としている。

http://www.mhlw.go.jp/wp/seisaku/index.html (厚生労働省行政評価を参照)

●警察庁による行政評価

警察庁では、8つ基本目標を定め、薬物関連は、組織犯罪対策の強化として位置づけられている。

1 市民生活の安全と平穏の確保

2 犯罪捜査の的確な推進

3 組織犯罪対策の強化

業績目標2 取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化

我が国で乱用されている薬物のほとんどが海外から流入し、密売されていること及び薬物乱用による幻覚・妄想等が凶悪な事件を引き起こすこともあり、社会の安全を脅かすものであることから、密輸・密売にかかわる組織の取締りを強化し、これら組織に打撃を与える。

4 安全かつ快適な交通の確保

5 国の公安の維持

6 犯罪被害者等の支援の充実

7 情報セキュリティの確保

8 ITを活用した国民の利便性・サービスの向上

平成20年度実績評価書要旨(平成21年7月)によると、業績目標2「取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化」は、次の通りであった。

業績指標①覚せい剤事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員の割合及び内数

として暴力団首領・幹部の割合

達成目標:覚せい剤事犯の総検挙人員に占める暴力団構成員等の検挙人員の割合等を増加させる。

業績指標②麻薬特例法の適用件数及び起訴前の没収保全命令による没収保全額

達成目標:暴力団構成員等に対する組織的犯罪処罰法第9条(法人等経営支配)、第10条(犯罪収益等隠匿)、第11条(犯罪収益等収受)及び第23条(起訴前の没収保全命令)の適用件数及び没収保全額を増加させる。

業績指標①及び②は達成が十分とは言い難いことから、業績目標である「取締りの強化による薬物密輸・密売組織の弱体化」は達成が十分とは言い難い。

覚せい剤事犯の暴力団構成員等の検挙人員に占める暴力団首領・幹部の割合の減少については、組織防衛の強化により首領・幹部の検挙に結び付く情報や証拠を入手するのが困難となっていることが原因と考えられ、また、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律(以下「麻薬特例法」という。)第19条に基づく起訴前の没収保全による没収保全額の減少については、犯罪組織による薬物犯罪収益の隠匿手口が巧妙化していることが原因と考えられる。

今後は、薬物密輸・密売組織の中枢に位置する首領・幹部の検挙に向けた突き上げ捜査を引き続き徹底するとともに、薬物密輸・密売組織の資金の流れに着目して薬物犯罪収益の更なる没収保全に努めるなど、薬物密輸・密売組織の弱体化に努める必要がある。

警察庁組織犯罪対策部

〒100-8974 東京都千代田区霞が関2−1−2 電話番号 03−3581−0141(代表) http://www.npa.go.jp/

警察庁の政策評価に関する御意見等はこちら

〒100-8974 東京都千代田区霞が関2-1-2

警察庁長官官房総務課

seisakuhyouka@npa.go.jp

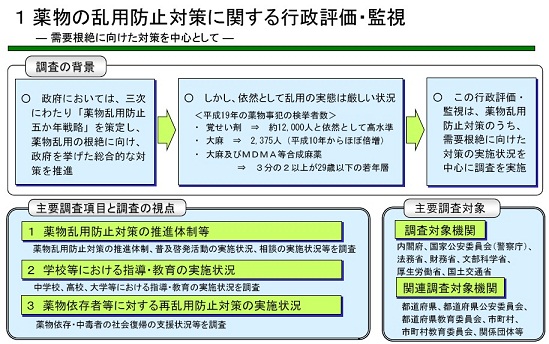

●総務省による評価

平成21 年度第1

期(調査期間:4月から7月)において、総務省行政評価局の計画による全国的な行政評価・監視等の一環として、「薬物の乱用防止対策に関する行政評価・監視−需要根絶に向けた対策を中心として−」を実施している。

総務省 薬物乱用防止対策に関する行政評価・監視

●内閣府による行政評価

内閣府の薬物政策は「内閣府政策統括官(共生社会政策担当)>その他の政策>薬物乱用対策推進会議」という位置づけを見ると主要な政策ではない。しかし、共生社会と大麻草の利用の実現というテーマは、多様性を認める社会という意味で密接なつながりがある。法律でダメなものはダメという国民の奉仕の精神を欠く現状擁護の官僚主義と、共生社会の価値観は正反対と考えられる。

「共生社会」の提唱−共に生きる新たな結び合い−

○共生社会実現の「道しるべ」

各人が、しっかりした自分を持ちながら、帰属意識を持ちうる社会

各人が、異質で多様な他者を、互いに理解し、認め合い、受け入れる社会

年齢、障害の有無、性別などの属性だけで排除や別扱いされない社会

支え、支えられながら、すべての人が様々な形で参加・貢献する社会

多様なつながりと、様々な接触機会が豊富にみられる社会

・指標体系

共生度指標それぞれの横断的視点で描かれた社会の実現状況を測る指標)

分野別指標(青少年、高齢者、障害者といった個別政策分野に関係する指標)

○「道しるべ」の活用方策

・社会がどの程度共生できているか、の状態の各種指標による把握

・共生社会の担い手にとっての、活動の目標設定や重点化に際しての基礎資料

・共生社会の担い手の間での、共生社会形成についての理解の共有、一層の連携

薬物政策は、内閣府の指標体系に記載されていないため行政評価の対象とはなっていない。内閣府は、戦略の策定という重要な立場であるが、実際の施策は他の省庁であるからと考えられる。

内閣府政策統括官(共生社会政策担当)>その他の政策>薬物乱用対策推進会議

電話番号:03-5253-2111(大代表)

http://www8.cao.go.jp/souki/index.html

●薬物政策に必要な行政評価の方法とは?

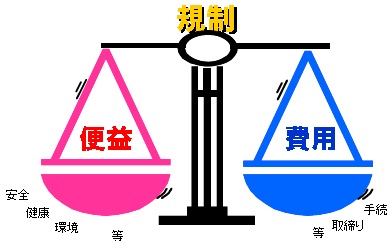

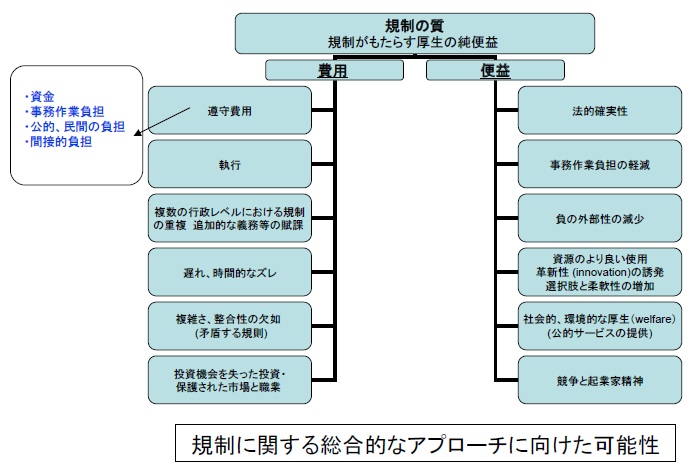

これまで見てきた行政評価は、一般行政評価の実績評価に分類されるものである。薬物そのものは、規制されている物質であるため、その規制が適切かどうかを判断するには、別の行政評価の方法が採用されている。それは事前評価における規制影響分析(RIA)と呼ばれているものである。

規制影響分析(RIA:Regulatory Impact Analysis)とは、「規制の導入や修正に際し、実施に当たって想定されるコストや便益といった影響を客観的に分析し、公表することにより、規制制定過程における客観性と透明性の向上を目指す手法」とされている。(「規制改革・民間開放推進3か年計画」(平成16 年3月閣議決定))

この分析は、「行政機関が行う政策の評価に関する法律」の枠組みの下、2008年(平成19 年10 月1日)から、規制の新設、改廃の際、規制の事前評価を実施することが各府省に義務付けられている。各府省は、規制の事前評価の内容、手順等の標準的な指針としての「規制の事前評価の実施に関するガイドライン」を踏まえて、規制の事前評価に取り組んでいる。

規制の事前評価が義務となっているのは、規制が社会秩序の維持、安全、防災、環境保全、消費者保護等の行政目的の実現というプラスの面もある一方、国民の権利・活動を制限し義務を課すことにより、国民に費用を発生さ

このような規制の性質を踏まえると、規制を新たに設けたり、改正や廃止を行う際に、規制について便益と費用を比較するなどの事前評価を実施し、その結果を政策決定における判断の材料とすることは極めて重要なことである。欧米など諸外国においては、1980 年代以降、RIAの手法を用いた取組が進められており、日本では2008年10月から、ようやく各府省に規制の事前評価が義務付けられたのである。

規制の事前評価の実施内容

RIA規制影響分析の考え方

RIA規制影響分析の考え方

① 規制の目的、内容及び必要性の説明

② 規制の費用の推計

③ 規制の便益の推計

④ 政策評価の結果の提示(費用と便益の関係の分析・代替案との比較)

⑤ 有識者の見解その他関連事項の提示

⑥ レビューを行う時期又は条件の提示

薬物に関係するものでは、平成20年9月に「麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部改正」で規制影響分析の評価がされている。ここでは、規制の費用や便益は数値としては推計されておらず、定性的な評価のみであった。また代替案としては、薬事法の指定薬物ということがあげられているが、これだと医療利用の流通に特段の規制がないことを問題としている。よって、麻薬原料の指定であれば医療利用でも流通管理できるとしている。

●大麻草の利用における規制影響分析(RIA)

規制影響分析は、アメリカの1981年の大統領令12991号が世界ではじめて導入され、OECD諸国においてはほとんどの国で導入されている。大麻に関する規制影響分析は、2001年に医療大麻の合法化して国が医療用マリファナを提供するという制度を策定したカナダが実施している。また、産業用大麻の制度1998年の導入時にも実施している。 http://gazette.gc.ca/archives/p2/2001/2001-07-04/html/sor-dors227-eng.html(参照)

規制影響分析は、日本では2008年以降に導入された行政施策が対象となっているため、過去の規制がどのような影響を与えたかという視点はない。よって、1948年の大麻取締法の規制影響分析というものは存在していない。ここでは、規制影響分析のフォーマット(書かなければならない内容)について取り上げる。

規制影響分析は、本来であれば当局が実施すべきものであるが、現状の薬物政策とは異なるスキーム(枠組み)の論点となるためにすぐに実施するとは考えられない。

規制の名称:大麻草の産業利用に関する特別措置法(新設) → 例えばの事例です。

主管部局・課室:厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課

関係部局・課室:内閣府薬物乱用対策推進本部、警察庁組織犯罪対策部、法務省矯正局、刑事局、検察庁、外務省総合外交政策局国際組織犯罪室、財務省関税局、文部科学省スポーツ・青少年局学校健康教育課

関連する政策体系:

1.現状・問題分析とその改善方策(規制の新設・改廃の必要性)

現状・問題分析に関連する指標 (調査名・資料出所、備考)

→ どういう統計情報が必要かな??

2.規制の新設・改廃の内容・目的

根拠条文 大麻草の産業利用に関する特別措置法(仮)

3.便益及び費用の分析

(1)期待される便益

【国民への便益】(便益分類:A)

【関連業界への便益】(便益分類:A)

【社会的便益】(便益分類:A)

※ 便益分類については、「A:現状維持より望ましい効果が増加」、「B:現状維持と同等」、「C:現状維持より望ましい効果が減少」のいずれか該当する記号を記入。

(2)想定される費用

遵守費用(費用分類:B) → 栽培者の負担費用について

行政費用(費用分類:B) → 行政の管理費用が該当する

その他の社会的費用(費用分類:A)

※ 費用分類については、「A:現状維持より負担が軽減」、「B:現状維持と同等」、「C:現状維持より負担が増加」のいずれか該当する記号を記入。

(3)便益と費用の関係の分析結果(規制の新設・改廃の総合的な評価)

4.代替案との比較考量

(1)想定される代替案 → 必ず代替案と比較することが義務付けられている。

(2)代替案の便益及び費用の分析

①期待される便益

【国民への便益】(便益分類:C)

【関連業界への便益】(便益分類:C)

【社会的便益】(便益分類:C)

※ 便益分類については、「A:現状維持より望ましい効果が増加」、「B:現状維持と同等」、「C:現状維持より望ましい効果が減少」のいずれか該当する記号を記入。

②想定される費用

遵守費用(費用分類:C)

行政費用(費用分類:C)

その他の社会的費用(費用分類:C)

※ 費用分類については、「A:現状維持より負担が軽減」、「B:現状維持と同等」、「C:現状維持より負担が増加」のいずれか該当する記号を記入。

③便益と費用の関係の分析結果(新設・改廃する規制との比較)

5.有識者の見解その他関連事項

→ 通常は、薬事・食品衛生審議会の大麻取締法の見直しに関する専門委員会のような審議会のワーキンググループで議論することが想定されるが、この問題について判断できる学識経験者は極めて少ない現状があり、規制緩和反対の立場の委員が選ばれる可能性が高い。

6.一定期間経過後の見直し(レビュー)を行う時期又は条件

●まとめ

日本の薬物政策は、第三次薬物乱用防止五か年戦略(平成20年8月)をみると10省庁にまたがっている。

10省庁のうち、厚生労働省の役割が絶対的ではなく、各府省それぞれに重要な役割がある。

特に規制という意味では警察庁、財務省、広報では文部科学省、内閣府である。

大麻草の産業利用(種子輸入の緩和を含む)に関する政策導入は、行政機関が行う政策の評価に関する法律に基づく事前評価の規制影響分析(RIA)を必ず受けることになる。

日本の規制影響分析(RIA)を政策提言のツールとして使うことは、利害関係者とのコミュニケーションに不可欠である。

今後は、次のようなプロセスが必要と考える。

1)カナダの産業用大麻の規制影響分析(RIA)の翻訳をして皆さんに情報共有をする。

2)具体的な目標と照らし合わせて、規制影響分析(RIA)のツールを使って、利害関係者とのコミュニケーションを図る。

3)多くの方の協力・支援によって規制影響分析(RIA)のレベルを定性分析から定量分析と上げていく。

4)今回は、産業利用を中心に考えたが、医療利用でも同じ規制影響分析が必須であり、その対策案を考えていかなければならない。

三和総研 規制インパクト評価

OECD諸国における規制影響分析

各分野のレポートに戻る